第188号/2005.5

■高効率熱電変換システムの開発

中川昭一経済産業大臣へプレゼンテーション

■第53回定例理事会 開催報告■

3月29日(火)、午後4時から当協会において、経済産業省製造産業局国際プラント推進室課長補佐の北島宏樹氏、同省資源エネルギー庁鉱物資源課課長補佐の槙島

晃氏を来賓にお迎えして開催されました。議題は次のとおりで、いずれも原案のとおり承認されました。

第1号議案 協会事業及び委員会組織等の見直しについて

第2号議案 平成17年度事業計画(案)および収支予算(案)について

第3号議案 評議員の交替に伴う委嘱について

3月29日付けにて次の方々の交替がありました。(敬称略)

新任 角間信義((財)産業研究所 所長)

退任 中田哲雄

新任 斉藤隆志(日本貿易振興機構 理事)

退任 飯塚和憲

新任 柴﨑和典((財)機械振興協会 副会長)

退任 照山正夫

新任 西田享平(岩谷産業㈱ 取締役執行役員)

退任 重松公夫

新任 星 文雄(国際協力銀行 理事)

退任 野崎 茂

退任 加藤 晃

■ENAA連絡担当者会議開催報告■

日頃よりENAA(財団本部、地下開発利用研究センター、石油開発環境安全センター)との諸連絡業務をご担当いただいている賛助会員各社の連絡担当者の方々にお集まりいただき、3月30日(水)に東海大学交友会館(霞ヶ関ビル33階)において、当協会の事業説明とご意見、ご要望をお聞きする賛助会員連絡担当者会議が開催されました。

主たる議題は、「平成16年度事業および平成17年度事業計画及び収支予算について」でした。

小島専務理事の挨拶の後、財団本部関係については宮川常務理事が、地下センターと石油センター関係については大関常務理事が説明させていただきました。特に、地下センターの事業報告では、高効率熱電変換システムの開発P/Jが、好評のうちに中間評価をうけたこと、また、大深度地下の特定に係る先端技術調査・有機廃棄物利用塩害フリー融雪剤の開発などの成果報告とともに、新たな事業計画として本年度から二酸化炭素地中貯留技術(下図参照)へ参画することが表明されました。

会議終了後の懇親会では、多数の連絡担当者の方々と意見交換を行い、いたるところで親睦の輪が広がり、盛会のうちに終了となりました。

|

|

出所:( 財)地球環境産業技術研究機構 RITE

|

■高効率熱電変換システムの開発■

中川経済産業大臣へプレゼンテーション

□ 高効率熱電変換システム・プレゼンテーション

3月29日(火)、中川昭一 経済産業大臣へ「高効率熱電変換システムの開発」のプレゼンテーションが経済産業省大臣室で行われました。この日のプレゼンテーションでは、地球温暖化対策技術に関する経済産業省管轄テーマの中から選ばれた7テーマについて、最近の動向が説明されました。その中で「高効率熱電変換システムの開発」のプレゼンテーションは、熱電変換の原理説明用のデモンストレーションキットの実演と研究成果の実物を展示して行われました。中川経済産業大臣は、デモンストレーションキットの実演(写真参照)を興味深くご覧になり、研究成果の実物を実際に手にされて、熱電変換モジュールによる発電技術の可能性に大きな関心を示されました。

また4月4日(月)には、保坂三蔵 経済産業副大臣にも同様のプレゼンテーションが行われました。さらに4月8日(金)には、総合科学技術会議地球温暖化研究イニシャティブ(座長:茅 陽一)の会合においても、各省で実施中の地球温暖化対策技術テーマの100件以上ある中から選ばれた9テーマの一つとして、熱電変換歩行ロボットのデモンストレーションを交えながら本テーマの進捗状況を梶川 武信プロジェクトリーダー(湘南工科大学

学長・教授、当センター技術顧問)が報告されました。

「高効率熱電変換システムの開発」は、平成16年度末に実施された中間評価において、NEDO技術開発機構から高い評価を得たところであり、現在、平成18年度の最終評価に向けて実用化を目指した研究開発に力を注いでいます。

今回の中川経済産業大臣へのプレゼンテーションとそれに関連して行われた一連のプレゼンテーションを契機として、当地下センターが中心となって、今後は、熱電変換技術の活発な普及啓蒙活動を展開してまいります。

□ プレゼンテーションの展示品

「高効率熱電変換システムの開発」のプレゼンテーションでは、プロジェクトの成果物として熱電変換モジュールの実物(㈱小松製作所提供)と光源ランプの排熱利用液晶プロジェクター(ヤマハ㈱提供)の二点を展示しました。また熱電変換モジュールの普及事例として、発電と反対の特性のペルチェ効果(モジュールに通電すると冷却・加熱ができる)を利用した応用商品のワインクーラー(㈱エコ・トゥエンティーワン提供)も展示しました。

□ 熱電変換の原理説明デモキット

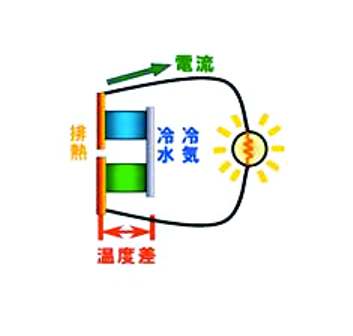

熱電変換は、図1に示すように、異種金属(半導体)を電極で接続し、両端に温度差をつけると電気に変わるという原理(ゼーベック効果)です。

|

| 熱電変換モジュールは、これらを複数対並べて、電気的に直列につなげたもの |

「高効率熱電変換システムの開発」では、熱電変換効率を飛躍させる熱電材料の研究開発と、応用システム実用化の研究開発が精力的に行われています。この熱電変換技術の原理を簡単に分かりやすく説明できるデモンストレーションキットとして、熱電変換歩行ロボットを製作しました。

|

|

お湯をコップに注ぐと、ヒートパイプを介して底板が直ぐに熱くなります。これをモジュールの上に置くと、温度差が電気に変換されて、ファンが回り、ロボットがあるきます! |

□ 地中式都市型エネルギー拠点施設のフィジビリティスタディ-電力貯蔵技術の調査研究

本調査研究は、都市におけるエネルギー利用効率向上を目的として都市内エネルギー需給マッチングの課題の解決を図るため、電力貯蔵システムを都市電力需要地区の地下を利用して設置することに関して、具体的な実現性についてフィジビリティスタディーを実施したものです。

貯蔵電力の対象を地域冷暖房施設として、エネルギー供給施設(コージェネレーション施設及び電力貯蔵施設)の適地選定を行い、エネルギー利用効率向上の実現条件と方策を検討しました。実際の検討対象となる地域冷暖房施設は、コージェネレーションが導入されていないため,

電力貯蔵+コージェネレーションシステムを導入することとして検討を行いました。

当研究会において、本システムを導入することにより、省エネ率15%、ピークシフト率11.2%、CO2削減率2.5%を達成することができ、エネルギー利用効率の向上、環境対策として効果があることを確認できました。

今後の地球温暖化防止対策としてのエネルギーシステムとして新旧地域冷暖房施設・再開発事業等への導入が大いに期待されます。

□ DMEの低温貯蔵供給機械システムに関する調査研究

本調査研究は、平成15~16年度の2年間にわたり研究活動を実施したもので、将来のDMEの低温貯蔵機械システムについて、将来のシステム効率化やバイオマスを含めたエネルギーの有効活用、環境影響に関する観点からの検討に加え、低温貯蔵システム構想について、岩盤構造や設備機能に関する技術的検討を行い、そのシステムモデルを構築し、また概念設計および経済性の調査研究を行ってまいりました。

主な研究成果は、

① バイオマスガスのDMEへの転換を視野に入れた有効活用の可能性が示されたこと。

② 低温貯蔵システム構想について、貯蔵施設、運転に係わる諸設備、止水と凍結防止を含めた安全対策などのモデルを提示することができたこと。

③ 本システム全体の概念構築と経済性について、DMEを発電燃料として利用するケースを想定した結果、十分に成立する可能性を示すことができたこと。

DMEの低温貯蔵供給機械システムを構築していく場合の方向性と、課題などについて今後の提言として整理できました。

□ 産業施設のLCCO2に関する調査研究

本調査研究は、一律的な試算検討が難しいとされてきた産業施設のLCCO2に関して平成15年から16年度まで行ってきた調査研究です。

産業施設は、建設時のCO2排出量のほかに運用時のエネルギー要素が大きく、それら一般的なデータも整理されていませんでした。

研究成果としては、

① 産業施設のデータを整理したうえで簡易的な計算シートをモデル化し、半導体やポンプ工場のケーススタディを行い、LCCO2の計算方法を示しました。

② LCCO2の低減に向け、どのような手法が効果的であるかを試算できることが明らかとなり、この手法を使うことで、より効果的な建物の長寿命化を図ることができることを明らかにした。

③ 産業施設の特長として、運用エネルギーのCO2排出が大部分を占めることがわかり、生産関連設備と生産装置の省エネルギーを進めることが重要で効果的であることを明確にした。

このように、従来、一般ビルのみに使用されてきたLCCO2の試算方法が、産業施設にも適用され産業施設の建設から運用までトータルなCO2削減に向けたガイドラインとなることが期待されます。

□第276回サロン・ド・エナ開催のご案内

日 時:平成17年5月18日(水)17:30~20:00(於:当協会6階C,D,E会議室)

講 師:桜間 裕章(さくらま ひろあき)氏

神戸新聞社 東京支社 編集部長・論説委員

(神戸新聞 特集記事2004/4/14~2005/1/17「その時 どうする」編集者)

テーマ :その時 どうする

- 阪神淡路大震災 10年の取材から -

講演要旨:今年に入っても、まだ地震は世界各地で頻発し、地球を揺す振り続けています。

大地震と言う災害に見舞われた時、貴方は、どうしますか?そして、企業は、どうなるのか?

人類にとって永遠ともいえる命題が、今、そこにあります。

阪神・淡路大震災から10年。・・・・・・・講師は、実際に自宅のマンションが全壊する悲運に見舞われた被災者でもあり、同時に地元の記者の目から、これまでの復興10年間を見つめてきました。「被災者の視点」を軸に「震災を風化させない報道」を掲げたジャーナリストの立場から、有事の際、どのような事実があり、復興の節目となった10年を経て、現在の防災上の問題やインフラの整備に関して、どうあるべきだったか?

また、国・自治体や市民は、被災の経験をどう将来の備えに活かすべきなのか? 被災から現在の復興に至るまでの道程をレビューし、今現在の評価は、どうなのか?

被災経験を交えたお話から、震災など有事の防災のあり方などを探れる貴重なお話をしていただきます。

(講演終了後、懇親立食パーティがあります。)

会 費 :3,000円(非会員5,000円)(当日受付にて申し受けます。)

申込要領:申込多数の場合は、先着順で締め切らせていただきます。

地下センターのホームページ(http://www.enaa.or.jp/GEC/)から直接申込みができます。

□研究成果発表会2005開催のご案内

7月6日~7日(財団本部)、ならびに8日(地下センター、石油センター)の3日間にわたり、「研究成果発表会2005」を開催いたしますのでお知らせします。

是非多数の方々にご参加いただきたくようお願い申し上げます。

会 期:平成17年7月6日(水)~8日(金)の3日間

会 場:当協会6階 6-C,D,E会議室

参 加 費:無 料 (プログラム・申込み要領など詳細は、次号にて詳細にお知らせいたします。)

|

舌句雑感:新緑の5月です。温泉浴は、日本人の癒しの療法として広く知られていますが、《森林浴》は、余り普及していないようです。言葉は知っていても実際に行くとなると中々いけるものでもありません。でも、この森林浴の効用は、マイナスイオンの効果で心身のリラックス、自然治癒能力の回復など目を見張る効果があるようです。花粉症の方も、5月半ば以降なら花粉も飛ばない時期ですから、お勧めです。空気がきれいでリフレッシュできるこの季節、いたずらにガソリンや電気を消費してCO2を排出するなら"健康と環境にやさしい《森林浴》"、是非とも行ってみませんか!

URLをご紹介します。全国森林浴の森百選http://niigata.cool.ne.jp/pdd/forest100.html (GECニュース編集者) |