第203号/2006.8

|

この度、当協会常務理事に任命されるとともに、地下開発利用研究センター所長及び石油開発環境安全センター所長を兼務することとなりました。当協会は、エンジニアリング産業に係わる数多くの幅広い会員メンバーを背景に、我が国の産業社会の健全な発展、社会基盤の適切な整備等に関する調査研究を機動的・効率的に実施する団体として広く知られているところであります。 これは、私の前任者であります大関前常務理事を始め、当協会事務局・会員各位の不断の努力と関係諸機関・関係者の皆様の多大なご支援・ご協力の賜物であると認識しております。 私は、通商産業省(現経済産業省)に1978年に入省して以来、産業立地政策、電力・都市ガスの公益事業政策、石油流通政策、技術開発・技術標準政策等に係わる業務に携わった他、JETROバンコク事務所、九州通商産業局、超電導工学研究所、国際機関アセアンセンター等への出向を通じより現場に近い業務も経験して参りました。 近時におきましては、原子力安全・保安院の初代ガス安全課長や内閣府(防災担当)復旧・復興担当参事官など社会の安心・安全に係わる役職に従事しております。これらの経験が、現在の仕事にどのように生かせるか分かりませんが、新たな知識も吸収しつつ、力の限り各種の課題に積極的に取り組んで参りたいと考えております。 更に、21世紀を見通しまして、我が国経済社会の健全な発展に対し、地下開発利用研究が如何なる貢献を果たし得るのか、或いはエンジニアリング分野がブレーク・スルーすべき技術課題は何か等について、皆様と原点にたち返って考え、皆様のご意見・ご指導も賜りつつ、当協会としての関与のあり方等を検討して参りたいと思っております。 最後になりましたが、新しい体制の地下開発利用研究センターに対する皆様方の更なるご指導・ご支援、ご協力をお願い申し上げて、私の就任のご挨拶とさせて頂きます。 |

2001年元旦の就任以来、5年半に亘り地下センター所長として皆様に大変お世話になりました。 当時は大深度地下使用法の公布・施行という一つの転換点にあったものの、国の技術開発の重点はナノテク、情報通信、バイオ等に傾斜が進みつつあり、地下センターの業務展開について柔軟な「多角化路線」か、モノ・カルチャーな「地下空間一筋」で行くべきか・・・との岐路に佇む感がしました。

NEDO先導研究を契機としてプロジェクト化という実を結んだ「高効率熱電変換システム開発」も、受け皿となる助成制度の枠取りに苦戦し、平成13年の旧盆の頃に夜遅くまで居残りをしたのも、今は懐かしい思い出です。同プロジェクトでは、2003年の欧州技術動向調査及び2004年の豪州技術動向調査・学会報告にも参加させて頂き、わが国の取り組みの先見性や予算の充実振りを再認識し、同時にジャパン・チームのチーム力の高さにも意を強くしました。

前任者の山口健氏の企画された2泊3日の国内見学会も、何とか都合5回開催させて頂きましたが、今後も、このイベントの持つ独特のフレンドシップや結束感のようなムードが続いていきますことを期待したいと思います。

また、平成16年度のNEDO技術開発機構からの受託調査を契機とした地下センターの「CO2地中貯留技術実証プロジェクト」への参入(平成17年度から)は、ENAAの付置機関である地下センター及び石油センターの間の垣根を上手に越えたという点でも、また、国家レベルの事業に参画するというモチベーション喚起の点でも、何やら運気上昇を予感させる出来事ではなかったかなと思い起こす次第です。

この5年半、地下センターの事業展開を通して、多様な企業文化に触れ、時代感覚や問題意識を共有出来る多くの人々との交流・交友が果たせましたことに、心より感謝申し上げたいと存じます。

今般、縁があって非鉄金属産業の団体である日本鉱業協会の専務理事に就任致しました。ENAAとは歴史や機能の異なる団体ではありますが、この5年半で得た様々な知見・ノウハウを駆使して、活気ある職場の構築に努めたいと思います。

最後に、後任の入澤新常務理事への皆様の温かいご支援をお願いし、今後の地下センターの発展と会員企業、関係者の皆様の繁栄とご健勝を祈念し、私の退任のご挨拶とさせて頂きます。

■第56回定例理事会 報告■

第56回定例理事会が、6月27日(火)14時から当協会会議室にて開催され、原案の通り、以下の議案が承認されました。

第1号議案 平成17年度事業報告(案)および決算報告(案)について

第2号議案 平成18年度日本自転車振興会から補助金を受け入れて補助事業を実施する件について

第3号議案 評議員の交替に伴う委嘱について

次の方々の評議員交替がなされた。(敬称略)

新任:澤 誠之助

(三井住友建設(株) 常務執行役員)

退任:中島 浩昭

新任:須藤 亮

((株)東芝 電力システム社統括技師長)

退任:田井 一郎

第4号議案 役員交替に伴う地下開発利用研究 センター所長および石油開発環境安全センター所長の委嘱について

・ 常務理事並びに地下開発利用研究センターおよび石油開発環境安全センター所長の大関真一氏の退任に伴い、6月27日付けで新たに入澤博氏が常務理事に就任し両センターの所長に委嘱することが承認されました。

|

|

|

|

入澤常務理事挨拶

|

会 場 風 景

|

| 当協会では、7月5日(水)~7月7日(金)までの3日間、恒例となりました研究成果発表会を開催しました。地下開発利用研究センターは、7月7日(金)午後に入澤常務理事の挨拶の後、平成17年度受託テーマを含めた諸活動の研究成果について発表しました。また、今回から新たに二酸化炭素推進室の3WG(岩野原モニタリング、想定モデル地点調査、全国賦存量調査)の発表も加わり盛り沢山の成果発表会となりました。当日は、各セッションとも深い関心を持たれる多数の方々が参加されました。発表者の熱心な説明を清聴された方々は、大いに見識を深めたご様子で、盛況で活気ある発表会となりました。参加された方のアンケート調査でも良好な感想をいただきました。次年度の開催も、より一層の充実を計り努力してまいります。ご期待ください。当日の当センターの発表テーマと発表者は、以下の通りです。 |

| ■二酸化炭素推進室部門(以下敬称略) |

| D-5「モニタリング手法としての物理検層について(岩野原モニタリングWG)」 |

| 渡辺 二郎(株式会社 物理計測コンサルタント 営業部 課長) |

| D-6「想定モデル地点調査 平成17年度成果報告」 |

| 古川 博宣 (石油開発環境安全センター 研究主幹) |

| D-7「全国賦存量調査WG 平成17年度成果報告」 |

| 三井田 英明(地下開発利用研究センター 技術開発第一部 研究主幹) |

| ■地下開発利用研究センター部門 |

| D-8「高効率熱電変換システムの開発」 |

| 大西 徹夫(地下開発利用研究センター 技術開発第二部 主席研究員) |

| D-9「平成17年度 大深度地下の特定に伴う先端技術の開発促進に関する検討調査」 |

| 藤田 淳(株式会社ダイヤコンサルタント 関東支社 設計センター・メンテナンスチームリーダー) |

| D-10「土壌環境汚染計測モニタリング機械システムの開発に関するフィージビリティスタディ」 |

| 露木 健一郎 (鹿島建設株式会社 技術研究所 先端・メカトロニクスグループ 主任研究員) |

| D-11「低質排熱を利用する高効率冷熱変換システムの開発に関する調査研究」 |

| 加藤 聡 (鹿島建設株式会社 エンジニアリング本部生産・研究施設統括グループ) |

| D-12「都市再生・地域活性化・生活利便性を向上した都市機能高度化・地下空間利用等関連エンジニアリングの動向と今後のあり方に関する調査」 |

| <地下空間の開発利用分野>(地下利用推進部会担当)平成16年度・平成17年度 調査活動報告 |

| D-12-① 地下利用推進のあり方 調査活動報告 |

| 玉井 達郎(鹿島建設株式会社 土木管理本部 土木技術部 部長) |

| D-12-② メンテナンスとコンバージョン 調査活動報告 |

| 小林 昌巳 (大成建設株式会社 土木営業本部プロジェクト推進営業部 課長) |

| D-12-③ 環境とリスク問題 調査活動報告 |

| 西 琢郎(清水建設株式会社 技術研究所社会基盤技術センター地下技術グループ主任研究員) |

| 下河内 隆文(株式会社竹中工務店 原子力火力本部 課長代理) |

| D-12-④ 地盤および地下水環境 調査活動報告 |

| 門倉 伸行(株式会社 熊谷組 技術研究所 環境技術研究部長) |

■ 平成18年度 国内見学会のご案内

当センターでは、事業の一環として地下利用施設の見学会を毎年実施しておりますが、今年度は、関係各位のご理解、ご協力を得まして北海道方面の地下利用施設等の見学会を企画させていただきました。会員各位におかれましては、下記案内をご参照の上、是非この機会にご参加くださいますようご案内申しあげます。

1.期 日 :平成18年9月27日(水)~9月29日(金)(2泊3日)

2.行 程 :見学先・宿泊先は、都合により変更の可能性があります。

|

9月27日

(水) |

羽田空港(7:30集合)⇒空路⇒帯広(9:40頃)⇒バス⇒①池田町ぶどう・ぶどう酒研究所・地下醸成施設見学⇒②旧国鉄士幌線橋梁群・トンネル⇒旭川(泊) |

|

9月28日

(木) |

宿泊先⇒バス⇒③夕張市・石炭博物館⇒バス⇒④夕張市・二酸化炭素炭素固定サイト⇒ バス⇒⑤札幌市・建設局(創成川通りアンダーパス化事業・札幌駅前通地下歩行空間事業)⇒⑥札幌エネルギー供給公社見学(地下融雪槽など)⇒札幌近郊(泊) |

|

9月29日

(金) |

宿泊先⇒バス⇒⑦北海道電力㈱京極発電所建設工事⇒⑧北海道電力㈱泊原子力発電所3号機建設工事見学⇒千歳空港 解散(18:30頃)⇒飛行機 ⇒ 羽田(21:00頃着) |

3.定 員 : 35名

4.申込期限 : 9月8日(金)(定員になり次第締め切らせていただきます)

5.参加費 : 85,000円/人 (2泊3日)

6.申込方法 : 添付の申込用紙に所定事項をご記入の上、FAXにて事務局までご送付ください。

7.参加費のお支払い方法 :後日、請求書をお送りいたします。

8.その他 : 参加費には、航空運賃、バス代、宿泊費、食事代、見学料金等を含みます。

9.連絡先 : 三井田(gec521@enaa.or.jp),中村(hiromi@enaa.or.jp)TEL

03-3502-3671/FAX 03-3502-3265

<見学先の紹介>

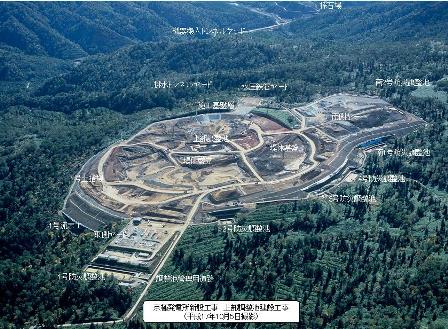

北海道電力㈱京極発電所建設工事

本計画は、北海道電力㈱が、北海道虻田郡京極町の 北部に位置する台地にプール形式の上部調整池、京極町を流れる尻別川水系ペーペナイ川上流部に中央土質遮水壁型の下部ダム(下部調整池)を新設し、この間の落差(約370m)を利用して、最大出力60万kW(20万W×3台)の純揚水式発電所を新設しているものです。

北海道初の純揚水式発電所として注目されています。

名峰・羊蹄山の北東で展開される壮大な超大型工事は、必見です。 http://www.hepco.co.jp/kyougoku_ps/index.html

|

|

上部調整池建設工事状況(平成17年10月5日

|

|

舌句雑感;久しぶりの雑感です。北朝鮮のミサイル、中東の危機、なにやら騒がしい今日この頃です。今、石油が高騰化してエネルギー問題がクローズアップされていますが、もう一つ頭を悩まし始める問題があります。それは、「食糧危機」です。7月4日にOECDとFAO(国連食糧農業機関)は、2015年までの世界農業見通しを発表しました。それによると、世界農産物需要の伸びが世界人口年平均増加率見通し1.1%以上に達すると指摘し、食糧調達が国際商品相場の変動を受け易くなると予測し警告しています。新興国・発展途上国の農畜産物の需要の伸びは、先進諸国を上回る伸び率です。ブラジル・インド・中国の重要性が増すのは必至で、特に鍵を握るのが、ここでも中国です。砂漠化、人口増など問題を抱えるこの国は、食糧輸出は5%程度にとどまっており、最貧国で高まる輸入の動きの中で、国際経済も混乱させる重要な要因となりかねないのです。日本では、少子化問題がやっと取り上げられましたが、どうか食糧危機に巻き込まれないように対策が望まれます。今の内から食糧備蓄プロジェクトを立ち上げたらいかがでしょう。そうです。地下はエネルギーの備蓄だけに利用するのではなく「食糧備蓄」にも最適であることをくれぐれもお忘れなきよう。ネ、皆さん!・・・・・・・・・・・・・・(GECニュース編集者) |